原子核工学コース 紹介ページ(令和6年度 物理工学科 分属説明会)

Zoom 説明会:1月17日(金)14時〜16時

- ZoomミーティングのURLとパスワードは、前日の1/16にメールで案内があります。

- Zoomに入ったら「全体説明」か「第1〜4グループ」のブレイクアウトルームへ自由に移動して下さい。

- 原子核工学コースの全体説明を【14:05〜】【14:30〜】【15:00〜】【15:30〜】に、「全体説明」のブレイクアウトルームで行う予定です。まずはこちらからお気軽に参加ください。

ブレイクアウトルームの構成

- 全体説明の部屋(どこに入れば良いか分からない人は,とりあえずこちらへどうぞ)

- 第1グループ(量子エネルギー物理工学:エネルギー変換工学,プラズマ物理工学)

- 第2グループ(量子エネルギー物理化学:燃材料工学,重元素物性化学)

- 第3グループ(量子システム工学:量子ビーム科学,粒子線医学物理学)

- 第4グループ(量子物質工学:量子物理学,中性子工学,中性子源工学,中性子応用光学)

※ お願い

- Zoomミーティングに入室したら,まず名前をフルネーム(例:京大原子)で記載して下さい.

- 不明な点やトラブル等が生じた場合は、Zoom内のチャットもしくは担当教員のメール(public@nucleng.kyoto-u.ac.jp, もしくはeducom@nucleng.kyoto-u.ac.jp)まで連絡下さい.

- ブレイクアウトルームはZoom画面の右下あたりにボタンがあります.

研究グループ

第1グループ(量子エネルギー物理工学)

(1-1) エネルギー変換工学

核反応によって生じるエネルギーを安全かつ効率的に利用するため、その発生と変換に関する物理および工学について研究をおこなう。基礎的な物理機構の解明に基づき、有効な制御手法を構築することによって、環境適合性の高いエネルギーシステムの実現に寄与することを目的とする。

具体的には、原子炉(核分裂炉、核融合炉)におけるエネルギーの有効利用と安全性に密接に関連した熱流体工学に関する研究を進め、特に混相流科学の確立をめざす。

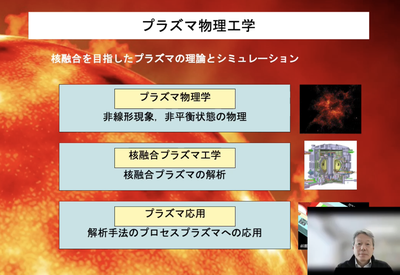

(1-2) プラズマ物理工学

太陽をはじめ、宇宙で輝いている恒星のエネルギーは核融合によって供給されています。この核融合エネルギーを地上において制御することが出来れば、人類の直面しているエネルギー問題を解決することができます。しかしながら、核融合炉を実現するためには、超高温のプラズマを核融合反応が起こるまで閉じ込めておかなければなりません。

本研究室では、磁場閉じ込め核融合炉の実現を目指して、核融合プラズマ中の輸送現象や不安定性、プラズマ波動によるプラズマの制御などについて、主に理論・シミュレーションによる解析をおこなっています。

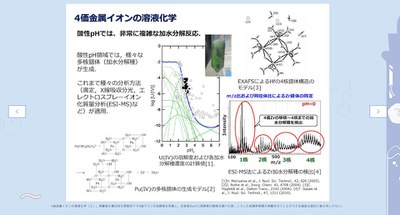

第2グループ(量子エネルギー物理化学)

(2-1) 燃材料工学

持続発展型の社会を実現するためには、エネルギーの確保と環境の改善が欠かせません。二酸化炭素の排出が極めて少なく、資源も豊富に存在する、核融合や原子力などの核エネルギーは、我が国に適した選択肢です。将来の有望なエネルギー源である水素を、環境に負荷をかけずに製造する方法としても、核エネルギーは注目されています。

私たちは、核エネルギーを安全に、そして有効に利用するための材料研究や開発をおこなって います。核エネルギーの開発・利用においては、厳しく廃棄物を管理し、実質的なゼロ・エミッションを達成してきました。また、極微量の汚染を除去する技術を開発してきました。私たちは、これらの技術を、環境の改善や保全に役立てることも目指しています。

第3グループ(量子システム工学)

(3-1) 量子ビーム科学

ナノスケールでの原子や分子の性質を正確に理解することなくして21世紀の真の先端科学はあり得ません。現在様々に展開されている物質科学や生命科学においても例外では無く、原子レベルでの物質現象の解明は益々重要視されています。

本研究室では、加速器やレーザーなどを使って制御性の良い多機能のイオン、電子、光子ビームを発生することができます。これらの量子ビームは原子から素粒子までミクロな物質とさまざまに反応します。その反応素過程ひとつひとつを実験で探り、新しい自然のメカニズムやプロセスを見出す研究をおこなっています。さらに、それらを活用することにより、高付加価値ナノ物性を備えた新材料の創生や物質・生体の分析・診断に応用する研究を進めています。

第4グループ(量子物質工学)

(4-1) 量子物理学

ニューラルネットワークは、一種の変分法とみることが出来ます。その試行関数は、非常に多くのパラメーターを持ち、関数の高い柔軟性を特徴としています。また、試行関数を簡単な関数の合成関数して作成するので、微分値を高速に計算することが出来ます。

このニューラルネットワークは、画像・音声・言語の分野で、認識・生成両面において、人工知能として高い性能を発揮し始めています。

当研究室では、ニューラルネットワークの自然科学ツールとしての可能性を研究を行っています。

詳しくは、研究室紹介ページをご覧ください。

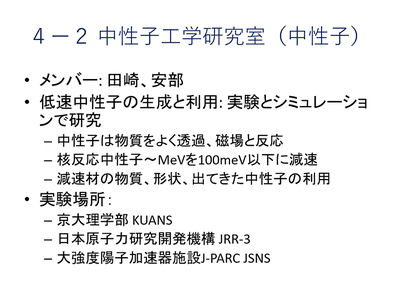

(4-2) 中性子工学

中性子は、原子との衝突により欠陥生成などを引き起こし、材料特性に大きな影響を与えます。米国の研究炉(HFIR炉)などにより、中性子と物質の相互作用の理解に基づき、中性子照射下においても強度の劣化しない、10µm径程の炭化珪素繊維で強化した新たな材料、要素技術開発を行っています。原子力・核融合への応用をはじめ、優れた耐環境特性から航空・宇宙への展開も期待されています。

エックス線やガンマ線,中性子は、電荷を持たない放射線です。このため,物質の内部まで侵入したり,物質を透過することができます。このような性質を利用して,物質科学研究用の微視的プローブとして、物理、化学、医学より生命科学に至る広い分野において利用されています。本研究室では、生命科学や新しい物質科学を拓く中性子源の有効な利用法の研究開発,およびこれらを用いた先進イメージング法の研究を進めています。

研究紹介動画:原子力・核融合用セラミックス複合材料の開発(MP4, 136MB)

その他の研究紹介資料

- コース紹介動画(2021年8月オープンキャンパス)(mp4, 575.1MB)

- 原子核工学コース紹介資料(pdf, 8.2 MB)

- 原子核工学専攻ウェブサイト:研究紹介へのリンク

- 原子核工学専攻ウェブサイト:研究室・教員一覧へのリンク